中国非遗为何在世界舞台上熠熠生辉?

中新社伦敦3月2日电:中国非遗何以闪耀世界舞台?——专访英国汉学家蒲华杰

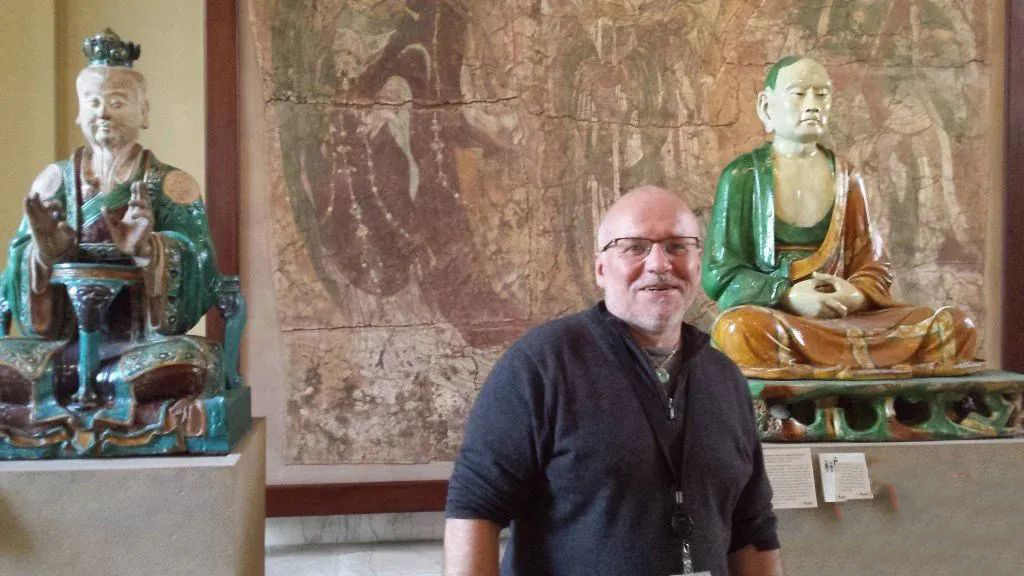

多年来,英国汉学家蒲华杰致力于中国文学的翻译工作,始于《孙子兵法》,之后陆续翻译了多部中国古典及现代文学作品,包括《道德经》、《诗经》等。他还是《中国共产党简史》英文版的主要译者之一。此外,蒲华杰还曾亲自参与中国的申遗工作。近日,蒲华杰接受中新社“东西问”专访,分享他对中国非物质文化遗产的观点与心得。

以下是访谈实录的摘要:

中新社记者:在中国春节期间,英国伦敦眼亮起“中国红”,特拉法加广场举行盛大的新春庆典,多地地标性建筑区域也开展了花车巡游。您如何看待英国本土浓厚的中国年味?

蒲华杰:英国人对各种节日都很热衷,而中国新年是少数几个在这里广泛受到关注的外国节日之一。从20世纪80年代起,伦敦的唐人街便开始庆祝春节,英国各地的学校也会教授有关春节的知识。尽管中英关系在过去两个世纪里经历了不少波动,但英国人一直对中国的传统文化抱有深厚的兴趣,而中国新年恰恰融合了这些文化元素:神话传说、色彩斑斓的装饰、春联、舞狮,当然还有美食。我认为,新一轮庆祝活动的意义在于,它传递了一个深刻的信息——古老的传统不仅仅是为了庆祝而庆祝,它们在这个不断变化的时代依然占据着核心地位,并且仍然是当代中国文化生活中充满活力的一部分。这反映了传统文化的持久性,它经过千年洗礼依然焕发光彩。

2025年2月10日,位于伦敦市大英博物馆附近的一家中餐厅举办舞狮活动,舞狮队员与当地顾客热情互动,共同迎节庆、贺吉祥。

中新社记者:2024年,中国申报的“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”通过评审,成功列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。您认为中国春节为何能够成为人类非物质文化遗产的代表?

蒲华杰:我认为春节之所以能够成为人类非物质文化遗产的代表,主要体现在两个方面。首先,它是中国传统文化的象征。中国拥有源远流长且连续传承的文明体系。尽管数千年来中国文明的发展并非一帆风顺,但正是这些挑战彰显了其文化的韧性。许多源自新石器时代的信仰、艺术和设计元素至今仍在当代中国延续,几乎没有改变,而春节正是这一切的生动体现。其次,春节的庆祝活动在社会层面也具有深远的意义。它强调家庭和团聚的重要性。每年都有成千上万的人在春节期间回到家乡,进行跨越长途的迁徙。这种大规模的人口流动,生动展现了当今中国社会独特的、积极向上的社会凝聚力,体现了中国人对家庭、对团圆的重视。

2025年2月3日,游客们在南京夫子庙景区内参观。

中新社记者:作为中华民族的文化瑰宝,非物质文化遗产是中国了解历史、回望过去的窗口,也是连接不同文明、增进各国友谊的坚实纽带。目前,中国已有40多个项目列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录,总数位居世界第一。您如何评价这一成就?

蒲华杰:西方人普遍对中国的历史、地理和文化了解较少,因此,中国有40多个项目列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录,这一成就具有极其重要的意义。中国元素的数量之多,清晰地表明了中国对其文化历史的自豪感,同时也反映了这些文化元素对国家持续发展的价值和贡献。

通读这份名录,有两点尤为突出:首先,少数民族文化的元素占据了较大比例,彰显了少数民族在中国文化中的重要地位和贡献;其次,许多项目对世界文明作出了重要贡献,如蚕桑、针灸、太极拳和茶文化等。我深知申遗过程的严苛,能够拥有如此多的项目入选,是对中国在最高水平上保护和传播传统文化的有力证明。

中新社记者:您亲身参与了哪些中国项目的申遗工作,具体承担了哪些任务?

蒲华杰:我参与了“北京中轴线——中国理想都城秩序的杰作”项目的申遗工作,该项目于2024年7月正式列入《世界遗产名录》。在这一项目的申报过程中,我直接参与了翻译工作。世界遗产申请必须使用英文,因此,我是翻译团队的一员,负责处理并不断完善大量资料。从2021年开始参与该项目,一直到2024年成功获批,我深深钦佩中国的研究人员和整理人员,他们收集了大量详尽的资料支持申请,并将这些信息精简成一份简洁且令人信服的提交报告。从翻译的角度来看,这个过程非常有趣,不仅考验了我的中文和中国文化知识——我需要引用公元前的中国古典原文,还对我的英语技能提出了挑战——在确保信息准确无误的同时,要以最简洁、易读的方式呈现给联合国教科文组织。

“北京中轴线”夜景,从近到远分别是钟鼓楼、景山、故宫、天安门、正阳门和永定门等主要遗产构成要素。

中新社记者:在参与申遗工作过程中,有哪些事情给您留下了深刻的印象?

蒲华杰:2024年9月,我前往中国西安和北京参加会议。趁此机会,我走访了北京的中轴线,北起钟鼓楼,南至永定门。由于年岁已高,这段路程我用了两天时间完成。在走访过程中,我带着从申遗工作中获得的所有知识,以全新的视角参观了这座城市,重新审视了曾经熟悉的部分,并了解了我此前未曾到过的地方,尤其是中轴线的南段。

如果要挑选几个印象最深的地方,我会选以下三个:首先是万宁桥,它浓缩了从元代大都到现代北京的城市历史。在这里,你只需片刻便能感受到几百年来这座城市所有活动的脉络。其次是天桥,这里自明清时期延续至今,依旧作为表演艺术的中心。最后是先农坛,它不仅建筑宏伟,相较于北京的其他主要景点,这里人流稀少,显得格外宁静。

我一直对北京有一种归属感,现在,能够为它的文化历史贡献一份绵薄之力,我更觉得它仿佛是我的第二故乡。

中新社记者:从古老的民歌、传统的舞蹈,到精巧的手工艺、源远流长的节庆,中华民族创造了丰富多彩的非物质文化遗产。站在非遗的角度,中国未来如何为世界文化的多样性贡献更多色彩?

蒲华杰:显然,中国在这方面具有巨大的潜力。以我个人的经验来看,鼓励游客、学者和学生亲自到中国体验这些文化元素,无疑是传播文化、促进相互理解的最佳途径。我曾深刻体会到,一旦人们真正来到中国,许多长期存在的误解就会被共情与真诚的好奇心所取代。因此,针对年轻一代和老一辈,或许可以采取不同的方式来传播这些文化,让更多人亲身体验、感受和理解中国的非物质文化遗产。

受访者简介:

蒲华杰。受访者供图

蒲华杰(James Trapp),英国汉学家,1981年毕业于伦敦大学东方与非洲研究学院(SOAS),获得中文荣誉学位。多年来,他专注于中国文学的翻译工作,早期从《孙子兵法》入手,随后陆续翻译了多部中国古典及现代文学作品,包括《道德经》《诗经》《宋慈大传》《满树榆钱儿》《黄雀记》《露天电影》《天黑得很慢》《中关村笔记》《平原客》等。此外,他还是《中国共产党简史》英文版的主要译者之一。